ここがSUBARUですVoL.69

衝突エネルギーを巧みに吸収して乗員を守る

SUBARU車の

衝突安全ボディ

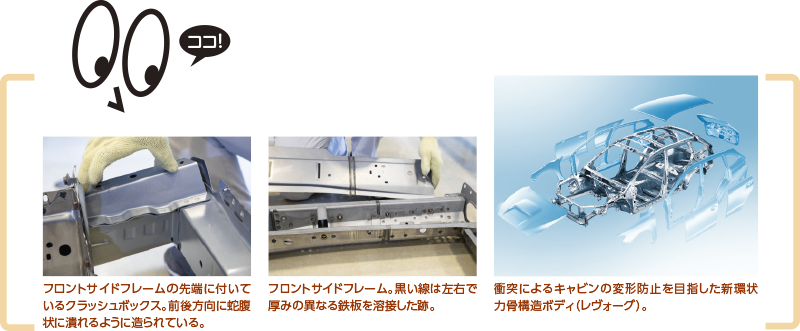

万が一の衝突事故の際、SUBARU車は前面、側面、後面すべての方向からの衝突エネルギーを吸収し、衝突によるキャビンの変形を防止する「新環状力骨構造ボディ」がしっかりと乗員の空間を守ります。今月はそのように優れたSUBARU車のボディに秘められた、きめ細かい“変形する工夫”をご紹介します。

衝突速度に合わせて

変形量を制御

SUBARU車のボディはあらゆる方向からの衝突に対して乗員を守る強固に造られたキャビンと、衝突の際に変形することでエネルギーを吸収・分散するキャビン前後のフレームやピラーで構成されています。

今回は前面衝突を例にSUBARU車のフロント部に施されているさまざまな“変形する工夫”についてご紹介します。

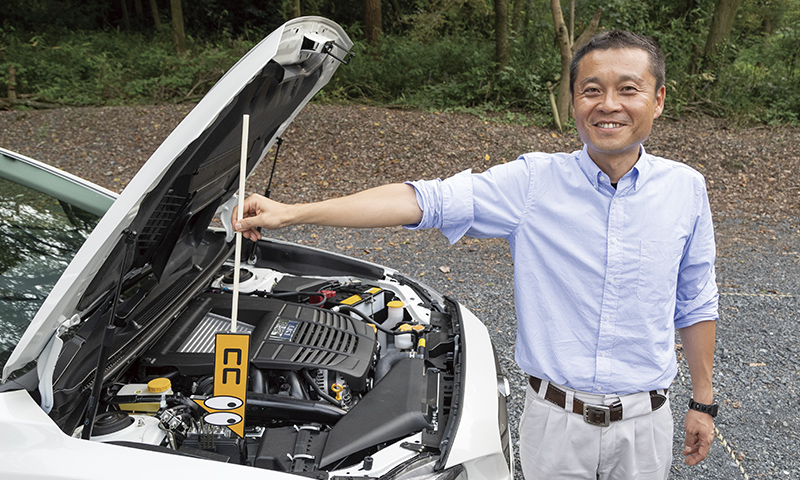

まず走行中に対向車と衝突したり、クルマが壁に衝突したりするような大きなエネルギーがかかる衝突では、フロントのサイドフレームが変形することで衝突エネルギーを吸収します。下の写真でボディ先端からポインターで指している辺りが、クラッシャブルゾーンという変形させるエリアで、この範囲で衝突エネルギーをしっかり吸収します。

その際、考慮しなくてはいけないのがエンジンの存在です。堅くて頑丈なエンジンはつぶれないので、サイドフレームが変形するスペースを確保するには、衝突時にエンジンを後退させる必要があるのです。SUBARUの場合、全高の低い水平対向エンジンを縦置きに配置しているので、前面衝突時にはエンジンがキャビンの下に滑り込み、後退しやすい構造を造ることができます。

また、左右対称形状のサイドフレームは、前端部と後端部で厚さの異なる鋼板をつなぎ合わせた鋼材を使い、キャビンと結合する部分はさらに補強材をプラスすることで前後の変形量に強弱をつけ、前方は変形しやすく、キャビンに近い後方は変形しにくくするよう、変形の仕方を制御しています。

これに対し、低速度でバンパー同士が軽くぶつかるような軽衝突では、サイドフレームの変形量を抑える工夫をしています。

軽衝突時には、バンパービームとサイドフレームとをつないでいる部分にあるクラッシュボックスという前後に潰れる構造物によってすべてのエネルギーを吸収し、サイドフレームの変形を抑制しています。これは、軽衝突で重要なラジエーターやヘッドランプなどの部品が損傷し、余計な修理代金がかかってしまわないための配慮です。

第一技術本部 車体設計部 総括主査 担当 諏訪 恭平

歩行者を守るための変形

ここまでは乗員を守るための工夫ですが、万が一、歩行者とぶつかってしまった時に歩行者の被害を軽減するための構造も織り込んでいます。

まず歩行者の脚部と接触するバンパー内部には、鉄製のバンパービームの前に発泡材を配置しています。これにより衝突の衝撃を吸収し、歩行者の脚部への傷害値を軽減します。

歩行者の頭部への傷害値低減に重要な役割を果たすのが、ボンネットフードの下に確保されている空間です。万が一歩行者の頭部がフードにぶつかった際は、この空間を使いボンネットフードが変形することで頭部への傷害値を軽減します。

またボンネットフード裏側にある、インナーパネルという、ボンネットフードの性能を引き出すための強度を確保する構造部材についても、対歩行者保護の観点から形状を工夫しています。インナーパネルは骨組みのような形状をしていますが、何箇所か切れ目を設けるようにすることで、頭部がぶつかった際に壊れやすいようにしています。

さらに左右フロントフェンダーの内部に、フェンダーを固定するためのブラケットが2箇所配置されていますがこのブラケットの形を工夫し、パンタグラフのような形状にしています。これによりボンネットフードに頭部がぶつかるような荷重が加わった際、つぶれてフェンダーやボンネットフード全体を下方向に変形しやすくなり、頭部への衝撃を和らげることができます。

このようにSUBARU車は万が一の際に、衝撃の大きさに応じて必要な量だけ変形するよう、ボディの隅々にまで細やかな気配りを施しています。

SUBARU車が衝突安全性能のアセスメントで高い評価を得ているのは、一つの構造だけでなく、これらすべての工夫や努力の積み重ねによるものなのです。

第一技術本部 車体設計部 総括主査 担当 諏訪 恭平

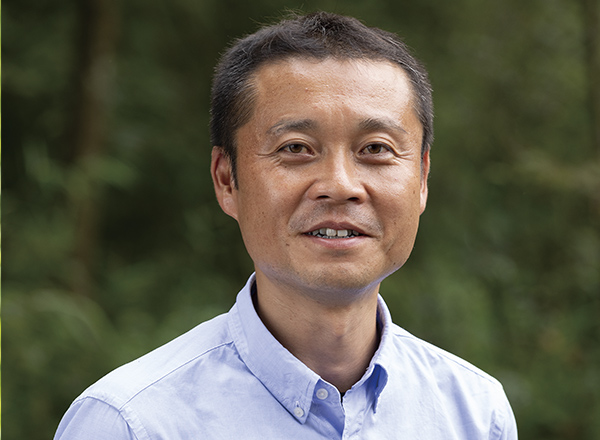

今月の語った人

諏訪 恭平

第一技術本部 車体設計部 総括主査 担当

茨城県八千代町出身。農村地帯の長閑な環境の中で育つ。自転車で15分ほどのところに筑波サーキットがあったため、幼少期からサーキットに出かけてモータースポーツ観戦を楽しむようになる。ツーリングカーレースを主に、フォーミュラカーレースも観戦。最近注目しているのはスーパー耐久シリーズ。市販車がベースのレースで、自身も開発に携わったWRXが参戦しており、他にも多くの車種が参戦していて楽しいそう。運転も好きでツーリングにもよく出かけている。気に入っているのは長野県。ビーナスラインや軽井沢周辺の道は、風景を楽しみながら気持ちよくドライビングできる。

バックナンバー